(本报记者 司平)当中日两国书法家齐聚一堂,挥毫直抒胸臆,他们会写怎样的内容?当他们同写一张墨卷,又会出现怎样的作品?5月10日,2025大阪·关西世博会中国馆北京周期间,以“书林翰墨传友谊”为主题的一场中日书法交流会见证了这些精彩的文化瞬间。

中国驻大阪总领事薛剑,北京市人民政府副秘书长刘梅英,北京市贸促会主任李向英,日中友好协会宇都宫德一郎等多名两国政府、民间友好人士代表,唐招提寺第八十五代长老松浦俊海出席了本次活动。

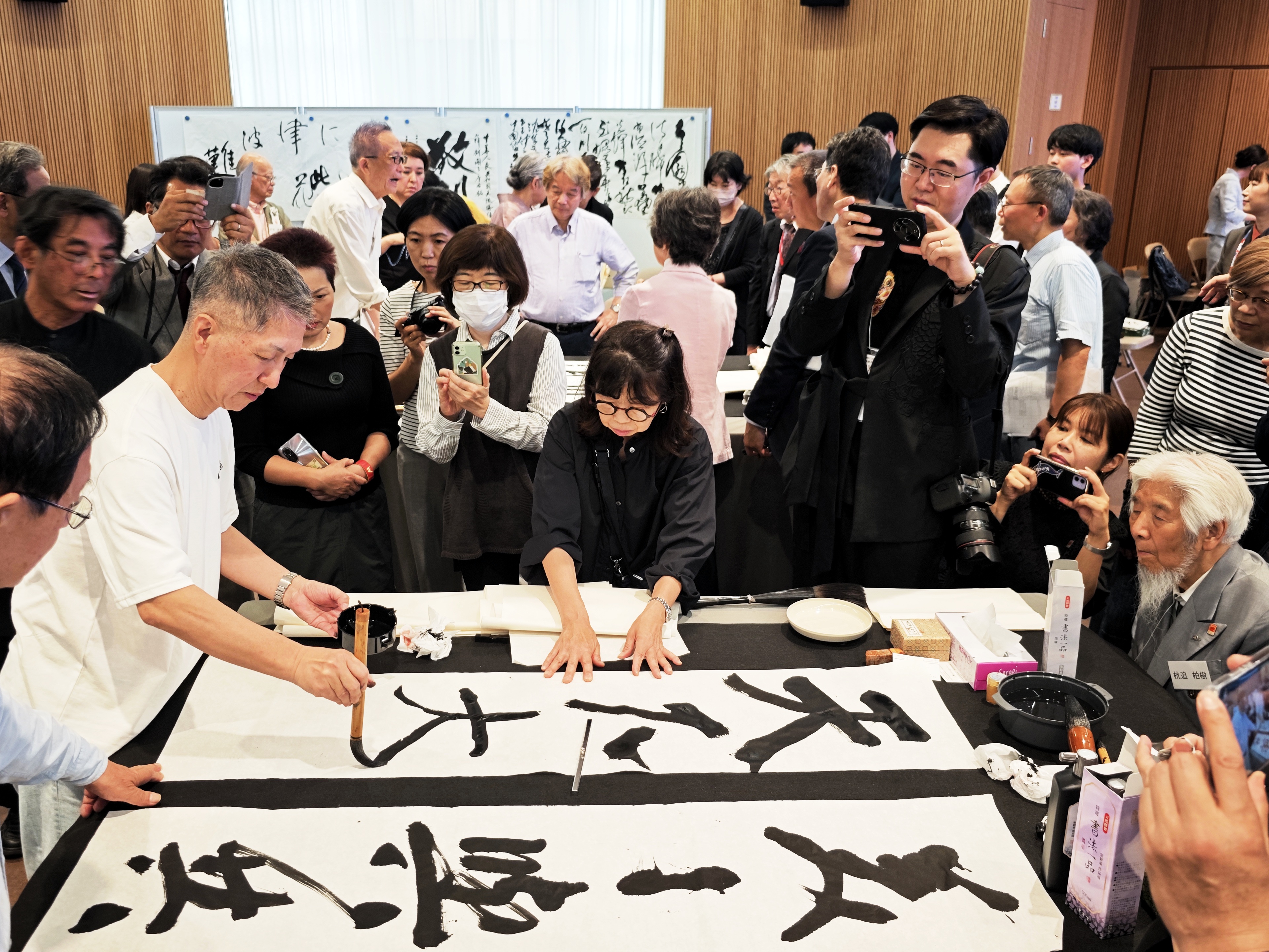

现场气氛热烈,来自中日两国的34名书法大家当场挥毫,写下他们对中日两国的美好愿景,并以接龙形式共同完成多幅作品,吸引了日本的书法爱好者与游客观摩学习。

中国驻大阪总领事薛剑在致辞中表示,书法作为中日两国共同珍视的传统文化艺术,始终在民间交往中发挥独特作用,是“无需翻译”的灵魂语言。期待双方以此次活动为契机,继续携手传承书法艺术,弘扬东方文化的精髓,为中日两国世代友好注入更多温暖与力量。

北京市人民政府副秘书长刘梅英表示,笔墨纸砚早已成为连接中日两国人民心灵的桥梁。今天,两国书法家以笔为媒,正是对这份千年文脉的传承与续写,更是新时代中日友好的生动注脚。希望借此推动中日双方民间交往走深走实,让中日友好深植于两国人民的内心深处。

日中友好协会会长宇都宫德一郎说,日本书法源于中国,并在此基础上发展出自身特色。书法在日中两国实现邦交正常化的过程中也发挥了重要作用。他表示,此次活动将进一步深化东京都与北京市的书法艺术交流,为推动日中两国文化交流互鉴贡献力量。

日本中国文化交流协会常任委员、91岁高龄的日本书坛泰斗杭迫柏树说,日本书法界历来重视研习中国书法瑰宝,王羲之等中国书法家对日本书法艺术的滋养影响深远。杭迫柏树表示他非常喜爱中国,自上世纪70年代以来,曾89次踏访中国大地。今天同样期待通过此次交流活动,共同深化两国一衣带水的友好情谊。

在现场创作环节,杭迫柏树首先写就“敬邻永安”四个大字,引来现场阵阵掌声。这四个字由中国驻大阪总领事薛剑在外交场合使用,后来在民间广泛传播,经常出现在描述中日关系的各类场合。主持人借此机会请薛剑总领事谈谈这个词的出处。

薛剑表示,这两年,“敬邻永安”四字多次出现在日本书法家的创作中,令他备感荣幸。他坦诚地说,这四个字没有特别的出处,只是他在日本多年的工作和生活中的有感而发。

薛剑说,这个词的意思并不复杂,共享汉字文化圈的中日两国民众看到字面就能明白。它指的是,当双方相互尊重,彼此心怀善念和敬意相处时,就能实现和平共处,长久安宁。如今,国际形势纷繁复杂,中日关系正处于改善发展的关键时期。今天值此活动之际,期待更多民间力量,推动中日关系在文化等各类领域的发展合作。

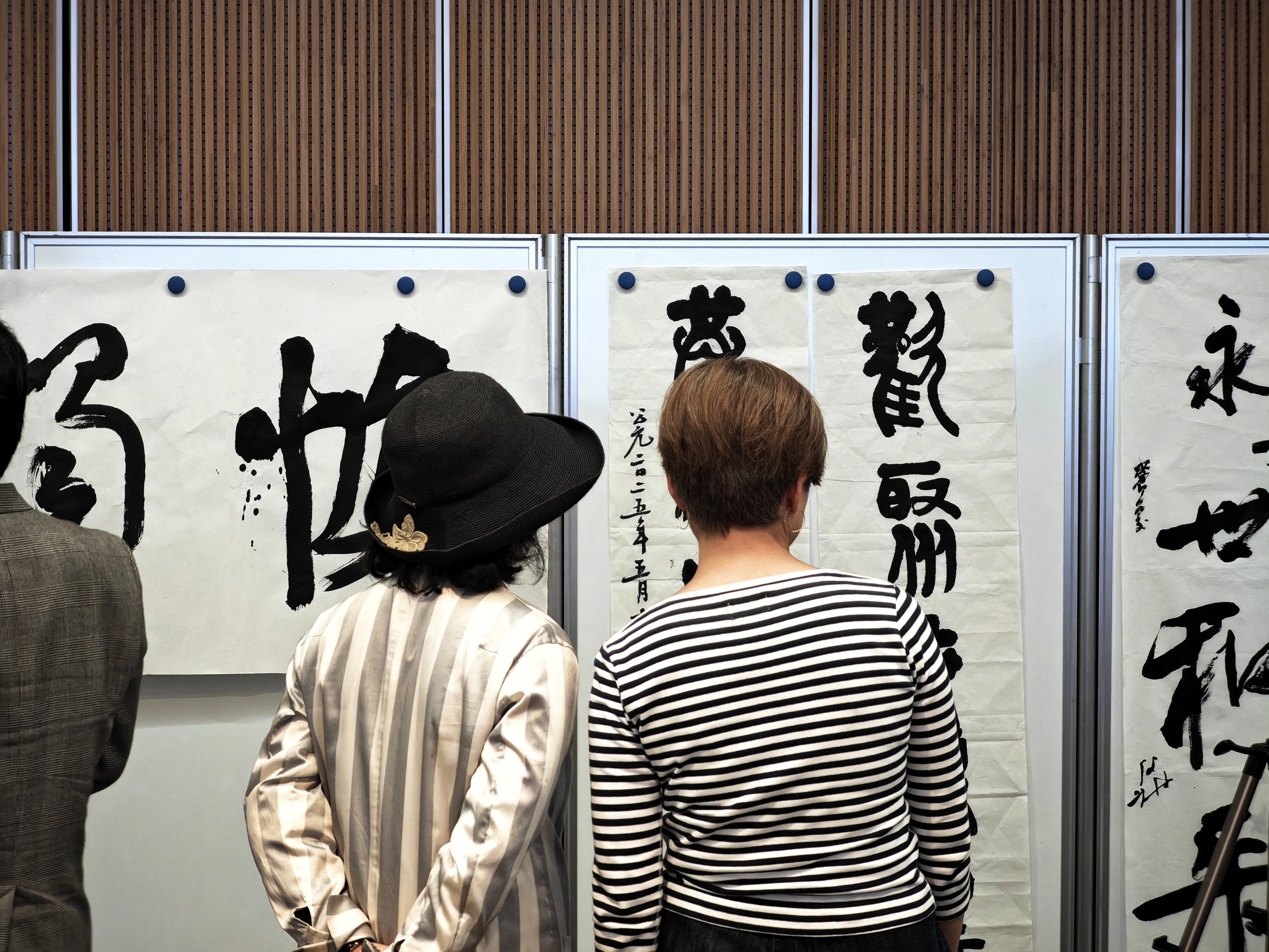

书法以各个历史时期的字体为形式,表达着多种多样的思想和文化精神。现场,来自中日两国的书法家们首先展示了他们各自的拿手内容,借助主持人翻译向到场嘉宾说明作品背后的故事,字体从篆书、隶书到行草,内容从古籍经典到个人创作感悟,让两国书法爱好者大开眼界。观众热烈交流讨论,手机快门声响个不停。

活动还设置了一个别具匠心的书法接龙环节,中日两国书法家代表各写两个字,共同完成创作。此时,书法家们收起了刚才的“锋芒”,用他们深厚的功底模仿着对方的笔触,使整幅作品虽出自数人之手,却浑然一体,气韵生动。

“美美与共,天下大同”——两国书法家悉心写就的作品既是人与人之间的交流之道,也是中日两国的交往之道。我们从来不必完全相同,但只要相互尊重,将对方之美放在心上,共同创造一个空间,就能各有其美,和谐共生;更能进一步相互激发,创造出一种全新的美感和可能性。

书法家、书法教育家竹内势云告诉《东方新报》:书道是日本小学和初中的必修内容,国语课的一部分,在高中后归类进艺术课。日本的青少年儿童最初通过书法学会识字写字,稍大一些后通过书法陶冶情操。的确,当天的活动现场,中日两国观众均展现出了他们良好的书法和汉字修养。

杭迫柏树说,过去50多年中,他走过了北京、上海、宁波和许多中国内陆城市,见证了上海博物馆落成,遇到过数不清的友好的民众,目睹了中国的飞速发展和变化。对于钻研书法的他而言,中国好比“父母”,是汉字的发源地,他的精神故乡。通过共同书写汉字,中日民众或许能够体验到他一直感受的两国之间的那种亲密。

5月12日今天,“书林翰墨传友谊”中日书法交流会又在东京西池袋举办了友好交流活动。本次主题交流会由北京市人民对外友好协会、北京市文史研究馆、东京都日中友好协会、日中文化交流协会主办;得到了中国驻日本大使馆、大阪总领馆、大阪府日中友好协会、西城区文联、北京御笔坊文化发展有限公司的大力支持。