9月3日上午,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年阅兵式在北京天安门广场隆重举行。现场迎来外国领导人、政府首脑和前政要,也有众多港澳台侨胞代表。

日本也有多名华侨华人代表受邀参观阅兵。作为长期生活在日本的中国人,他们对本次纪念仪式有不一样的感悟。我们为何需要举办抗战胜利纪念活动?今天的阅兵式向世界展现了一个怎样的中国?以下是《东方新报》的采访:

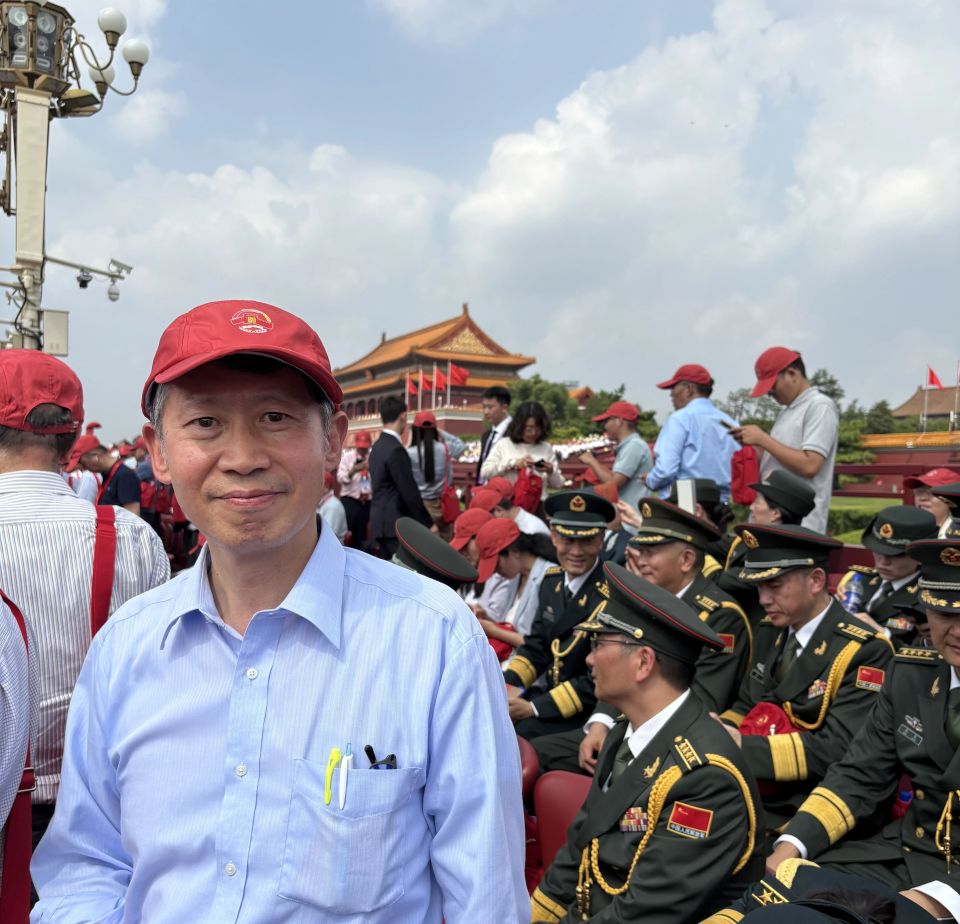

杨克俭:强军才能安民

杨克俭是在日中国科学技术者联盟会长,工学博士,这是他第二次作为华侨华人代表参加胜利日阅兵式。他表示,与10年前的2015年相比,感到整个仪式的规格和水准又上了一层楼。首先是军备的精良程度令人印象深刻,其次是对预警系统和通讯系统的展示更加全面,通讯不再只是作为辅助,而是呼应时代,出现了诸如网络空间部队方队等新阵容。总体而言,今年的阅兵能让人感到国家的军事实力在过去10年中的实际发展。有一句话说,“强国必须强军,强军才能安民”。对海外侨胞而言,阅兵现场是震撼的,令他们自豪,也充满安全感。

杨克俭认为,这类活动有助于在全球范围内树立正确史观。大阅兵前一天,杨克俭参观了位于卢沟桥的中国人民抗日战争纪念馆,有两点令他印象深刻。一是资料馆对于过往战争事实的重视,这些翔实的档案和数据可以帮助中国人、尤其是海外华侨华人抵御身边滋长的历史虚无主义和种种逆流。二是馆内同样有一个展厅介绍了中日关系的现状,表达了对未来和平、合作的期待。正如本次大阅兵所展示的,中国的教育在不断提醒人们铭记历史,同时也不忘未来的发展方向。这一点对于理解中日关系尤为重要。

段瑞聪:阅兵式为何广受国际好评

“正义必胜、和平必胜、人民必胜。”这是段瑞聪在大阅兵现场印象最深的口号。段瑞聪是日本庆应义塾大学教授,研究范围包括中国近现代史和中日关系史,应中国社会科学院邀请参加本次阅兵式。在他看来,今年的阅兵式直观地传递了一种大国担当,以及对构建“人类命运共同体”的认同与维护。

段瑞聪感到,今年的阅兵式是庄严而令人振奋的,同时也是克制而井井有条的,这正是大会精神“铭记历史、缅怀先烈”和“珍视和平、开创未来”的一体两面。回溯先前的战争,展示今天的实力——这一方面提升了民族凝聚力,让全球华人倍感自豪;另一方面,它的落点始终是珍惜抗日战争和二战胜利成果,在这个基础上维护国际秩序,坚守和平,开创未来。

阅兵式前夕,段瑞聪在北京出席《纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年国际学术研讨会》,与来自欧美国家、南美、亚洲和非洲的20多个国家和地区的约150名学者交换了意见。这些学者都参加了今天的阅兵式,对仪式传递的国际主义精神给予毫无保留的好评。作为长期生活在日本的中国学者,段瑞聪时常感到当地舆论和媒体对中国的“民族情绪”有不切实际的夸大。而今天的阅兵式则亲口告诉了世界我们的选择:人类命运休戚与共,我们愿为共同繁荣的光明未来干杯。

刘洪友:五次阅兵,五种中国

刘洪友是全日本华侨华人社团联合会第九届会长,民盟中央文化委员副主任。包括建国和建党阅兵在内,这是他第五次列席北京的阅兵式。刘洪友这样总结几次阅兵的主题和氛围:

2009年国庆60周年是“铿锵步伐”,2015年九三阅兵是“警钟长鸣”,2019年国庆70周年是“盛世华章”,2021年建党百年是“红旗漫漫”。今年九三阅兵的主题也很明确,“以史为鉴,面向未来”。中国经历了这样的历程——从站起来到富起来到强起来,再到与各国人民携手、面向未来共谋和平、共护和平、共享和平。这条道路可以在阅兵式的变化中一一找到。

刘洪友说,抗战胜利对旅日侨胞有更加复杂的意义。这个群体在过去的多年中,既亲身感受着历史伤痕,也亲眼见证了许多的合作和友好往来。作为知名书法家和书法教育家,他经常对日本社会讲述中国从战乱到复兴的故事。今后,刘洪友依旧会不断传播中国的和平发展理念,让更多国际友人明白:我们铭记抗战,是为了守护来之不易的和平;我们深爱祖国,也愿做促进中外理解的桥梁。