今年诺贝尔奖季已过,日本颗粒无收。另一边,“天宫”等中国宇宙空间站的建设引发日本社会持续关注。近日,日媒陆续推出日本科研现状特辑。在这些报道中,科研人员指出日本存在的种种短板,但几乎无一例外提到了“钱”。在他们看来,日本政府对科研事业投资太少,导致当下日本在尖端技术领域似乎略显颓势。

然而,相对于广义的自然科学研究者,人文社科研究者才是一个更“不可见”的群体。其中,选择来日本攻读人文学博士的中国学生尤其无人关注。他们经历了什么?对自己的人生选择有何评价?本报记者采访了两名毕业或肄业于日本第一梯队国立大学人文学博士课程的中国人。她们对华人文科博士群体有着独到的观察,她们的经历和境遇或许能给两国教育界一些参考,给计划赴日的中国学生和正在日本深造的中国留学生一些提醒。

“产学联合”的末路:日本企业为何不需要博士生?

根据日本“科学技术·学术政策研究所”调察,2008年以来,中国等世界主要国家博士结业人数均呈上升趋势,日本则在2006年达到顶峰,此后一直缓慢下降。考虑到日本大学连年扩招,直至今冬可能进入招生名额大于考生人数的“大学全入学时代”,选择继续深造的人数比例降低更为显著。

文部科学省数据显示,日本选择就读博士的硕士生从1981年以来的18.7%降低至近年的不足10%。愿意读博的人越来越少,与博士毕业后的薪资待遇有很大关系。除去在职博士这一特殊群体,年薪超过800万日元(约40万元)以上的博士凤毛麟角。其中,人文学博年薪不足200万日元(约10万元)的超级“穷忙族”占到总体的19.2%。

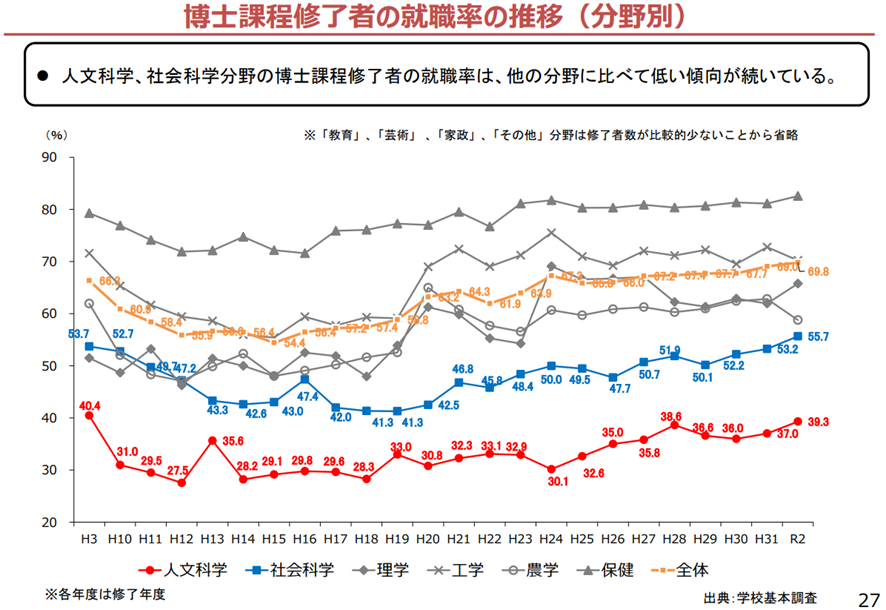

其中原因之一,是日本博士不容易获得正规雇佣。《日经新闻》报导称,在日本的博士结业生中,无法获得正式雇佣的人数占比28.9%。其中,人文学博士结业后2年中找不到工作的比例高达60%至70%,显著高于其他学科。

▲90年代中期起,日本人文学博士结业后得以就职的比例一直徘徊在30%至40%这一极低水平,其次为社会学。(图源:文部科学省)

人事咨询师城繁幸在“J-CAST新闻”上发表评论称,日本企业制度缺乏妥善处理博士的能力。不同于根据岗位找合适员工的“岗位型”(Job型),日本传统企业在招聘文职时多采取相反的“会员型”(Membership型),这种制度倾向于先吸纳员工从事综合岗位,再根据其特长为其安排工作内容。“会员型雇佣”恰恰不需要应聘者带有职业偏好,且潜在地更欢迎年轻人。读完博士30岁,“想去应届招聘但专业性太强且年龄太大;想去转职招聘又没有职业经历”,走投无路。

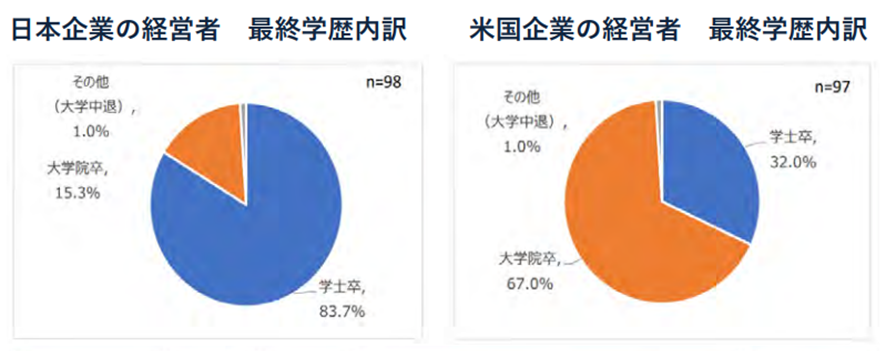

▲截至2020年12月,日美两国企业经营者的学历比较。其中,日本拥有硕士及以上学位者占比15.3%,美国占比67.0%。(图源:经济产业省)

此前,《日经新闻》一篇名为《低学历国家日本》的报道引发教育界震动。同志社大学教授内藤正典指出,日本从2011年起推出“领导人项目”,强化企业对博士人才的吸收,但在他的观察中,“企业对文科博士的反应总体很冷淡”。众议院议员、医学博士米山隆一谴责政府把资源投错了地方。他表示,日本的生存之道“不是购买坦克”,而是缔造一个“让拥有博士学位的人能活下去的社会和经济环境”。

“要么跟对导师,要么就去结婚”

今年31岁的赵丽华用一个小插曲谈及她所听闻的日本企业对博士生的真实评价。读博期间,她在一个富裕的单亲家庭兼职家政,与对方相处融洽。在外资企业担任高管的男主人半开玩笑地告诉她,日本企业认为博士“大材小用”(overqualified),实际是觉得“很难用”,不知道怎么用。当时的丽华没把这句话放在心上。她的计划是毕业后回国教书,没想过留在日本的事。

但计划赶不上变化。今年3月,丽华顺利取得博士学位,但大半年后的今天,她仍待在日本,靠着每月5万多日元(约2500元)的微薄收入和此前的积蓄生活,对记者讲述她的经历。她之所以没有回国,一方面是机票太贵,“没必要花上半年的生活费,非得现在回去不可”;另一方面,也是更重要的原因,丽华觉得自己博士论文“还没写过瘾”。写作过程中,她发觉很多问题比她想象中更有趣,值得继续钻研。不过,日本大多论文仍通过纸媒刊行,一旦回国,研究就算断了。综合考虑,她打算暂且留在日本,走一步看一步。

在丽华的观察中,“中国人+文科”的组合对日本高等教育岗位需求而言,本身不太有竞争力。因此,出类拔萃的研究履历,丰富独特的教学经历,二者必占其一,否则很难在日本学界立足。她总结,身边顺利留在日本学界发展的华人文科博士主要分两类。一类是“跟了特别厉害的导师”。“特别厉害”也分两种,一种是擅长科研且性格强势,这类导师有能力指导学生获得“学振”等日本最权威的奖学金,或为学生制定高效的论文发表计划,保证其科研每一步都踩在正轨上。另一种是“社牛”,这类导师未必拥有极高科研水平,但擅长自我推销,认识很多圈内学者,能够给学生介绍非常勤讲师的教职。

第二类就是“和有在留资格的人结婚”,丽华强调这并非玩笑。毕业后的文科博士如果找不到正式工作,一般只能通过两种签证留在日本,一是用于求职的签证,这类签证最长只有1年;二是用于研究活动的签证,这类签证时效倒是长,但过于“高冷”,只能从事教学研究类工作,无法通过去便利店打工等补贴生活,“除非还能向家里要钱,否则签证没过期,人先饿死了”。与此相对,如果和日本人或有中长期在留资格的人结婚,起码不用担心被赶出日本。在这种情况下专心搞研究,耐心等待时机,几年后说不定也会有不错的发展。

丽华所持的就是用于研究活动的签证。目前,她在母校当研究员,并在附近私立大学从事每周90分钟的非常勤教职,两样月薪均不到3万日元,完全不够基本生活。丽华指出,由于日本非常勤讲师往往通过私下招募,没有刚才提到的导师等人脉,机会就很少。她坦言,如果用尽浑身解数,把能教的课都教上,基本生活费应该够,她就曾在离家70公里开外的一所语言学校教过中文。不过,每次45分钟,跑一趟赚3000日元,浪费大半天,还不包括备课,在是否划算以前,研究首先是没精力搞了。对她而言,这完全丧失了留在日本的意义。

丽华也在积极寻找国内大学的教师岗位。在她的感觉中,如果不纠结特定城市并愿意对待遇做出一定忍让,还不至于找不到工作,因此回国算是一条退路。尽管也担心国内日语高等教育市场正日趋饱和,丽华还没能决定立即回国。她希望留在这里继续一试,“把存款全折腾光了再回去,不给自己留遗憾”。

“想留在日本搞研究?请去欧美留学”

宋一一马上要迎来36岁生日。2017年,她博士肄业,此后一直在日本一家国际知名连锁百货公司上班。她2011年9月来到日本读硕士预科。她清晰地记得,那一年,规模罕见的3.11大地震动摇了不少国内应届生来日求学的决心。但她从小“在一个充满日本动漫的环境中长大,以后也希望生活在一个被动漫包围的世界里”,当时的心情就是这样单纯。

宋一一在日本学习电影研究。在被问及为何没能完成博士课程时,她总结,一是学业看不到希望,二是没钱,二者相辅相成。学业上,博士阶段未能考上心仪的导师,而愿意接受自己的导师与自己希望的研究方向大相径庭,读博每一天都在激烈的矛盾和内耗中度过。经济上,她不太愿意向父母要钱,全靠打工养活自己又相当辛苦——关键是,如果研究看得到希望,知道终点在哪,再辛苦咬咬牙也就撑过去了;但当时“理想之地都不存在,怎么可能穿过迷雾森林”。

宋一一回顾,硕士二年级时的求职经历可能是自身心境的一个转折点。她的理想是在日本从事版权相关工作,向中日两国介绍、推广并以正规渠道输送彼此的文化产品。这看上去是一条非常有趣,也存在刚需的职业道路,但现实不尽如人意。她在就职活动中投了近10家日本大出版社,甚至没有一家能进一面,都在书面环节就被刷掉了。当然现在看来,当时似乎目标设定太高,努力却太少,经历这么一点挫折就放弃了理想。但她自认不是一个自信的人,这种结果让她隐隐意识到自己可能对日本文化产业“毫无价值”,带着半逃避的心情走上了读博的道路。

在她看来,身边能够跻身日本学界的华人文科博士有一个共同特征:用英语搞研究。她举了两个例子。其中一名是她硕士预科时期的同学,二人起点差不多,但对方所在的研究室“经常去美洲各国调研,在欧美学会上用英语发表”,对方在取得博士学位后顺利进入东北大学担任助教,如今在哈佛交换。另一名华人博士更加“离谱”,甚至没有在日本求学的经历,而是在美国读了硕士,英国读了博士,博士毕业后,直接空降到她所在的这所日本名校担任讲师。这名华人博士全程用英语授课,至今几乎不会日语。

让她难受的是,一些优秀的中国学生怀着对日本文化的热爱,怀着对促进中日两国交流的信念来到日本;通过自身努力,将日语掌握到了与日本人相差无几的程度,此时才发现,日本人文学的高等教育界普遍认为说英语更“高级”。在考入国内大学的日语专业前,宋一一同样擅长英语。她甚至觉得,如果早知道这条捷径,可能一开始就应该去美国,现在反而能在日本过上更好的生活。不过到了这个年龄,她又失去了捡起英语,从头来过的魄力。

宋一一如今的工作在家人及外人看来非常体面,工作稳定,工资不低,福利也好。要问她对现在的生活有什么致命的不满?似乎没有。要问她这样的生活是否实现了人生的意义?当然也没有。她自嘲“过于矫情”。归根结底,执着于“人生的意义”,可能也是人文学博士特有的悲哀。(应受访者要求,文中赵丽华、宋一一为化名)