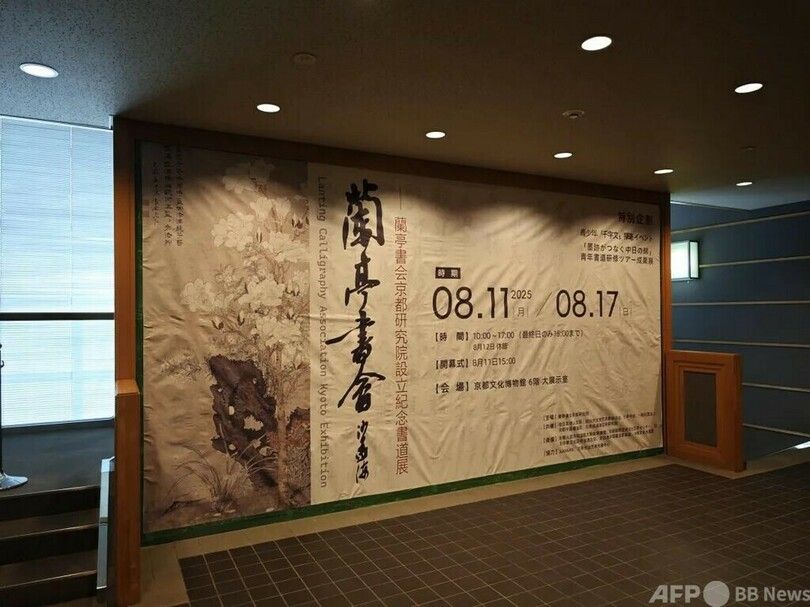

▲京都文化博物館で開幕した蘭亭書会の書法展=2025年8月11日撮影(c)東方新報

蘭亭書会京都研究院の設立を記念する書法展が、8月11日、京都文化博物館(The Museum of Kyoto)で開幕した。

中国・浙江省(Zhejiang)紹興市(Shaoxing)に拠点を置く著名な民間書道団体「蘭亭書会」が日本に京都研究院を設立したことを記念し、会期1週間で開催される。展覧会では、設立を祝うとともに、今年春に紹興で行われた「墨の縁」日中青年書法交流研修活動の成果を振り返る。

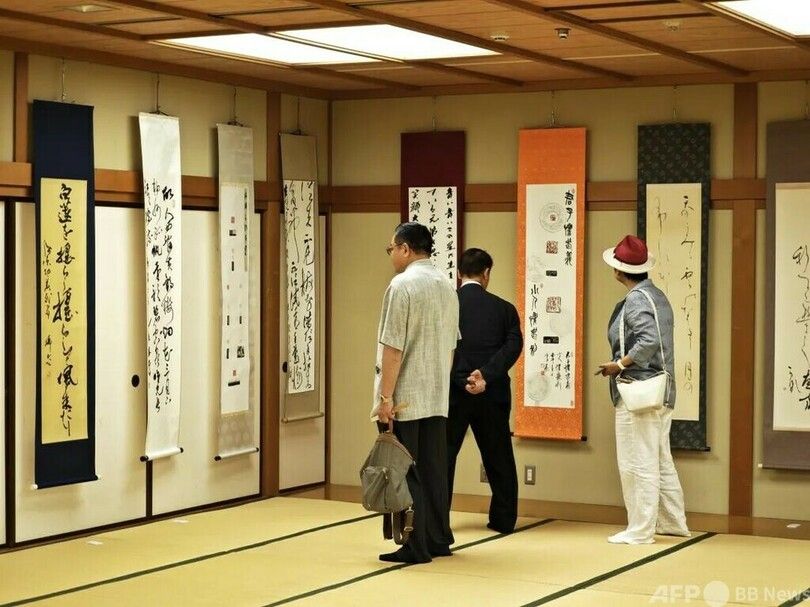

▲書法展を観覧する来場者=2025年8月11日撮影(c)東方新報

会場は京都文化博物館6階の和室ギャラリー。常設展示では日本の著名な書道家や蘭亭書会、呉昌碩芸術研究会の会員らの作品を紹介。特別展示では「墨の縁」活動で生まれた日中両国の青少年による書道作品を中心に並べた。また、「千字文」をテーマにした体験コーナーも設けられ、来場した小中高生や大学生が自由に筆を取り、書の奥深さを味わえる。

開幕式には、京都国際芸術文化センター会長の傅巍(Fu Wei)氏、中華人民共和国駐大阪総領事館の魏有美(Wei Youmei)副総領事、日本の書道家・杭迫柏樹(Hakuju Kuiseko)氏、呉昌碩芸術研究会会長の呉超(Wu Chao)氏、日本の書道家・中西咲葉(Sakiha Nakanishi)氏らが出席し、挨拶した。

▲体験コーナーで字を書く来場者たち=2025年8月11日撮影(c)東方新報

中国側の出席者は、蘭亭書会と呉昌碩芸術研究会の長年の歩みを振り返り、江蘇省(Jiangsu)・浙江省・上海市と日本・京都の芸術交流の未来に期待を寄せた。魏副総領事は、長年にわたり日中の芸術交流を支えてきた関係者を称賛し、今回の催しはベテランが筆墨を通して文化を継承するだけでなく、青少年の作品から日中友好の未来が見えると語った。

日本側代表で91歳の書壇の重鎮・杭迫柏樹氏は、中国文化への深い敬愛を表し、「日本文化は漢字の伝来によって飛躍的な発展を遂げた」と指摘。中国本土への訪問は90回を超え、日中書道交流の証人であり推進者でもある。

▲京都文化博物館で開幕した蘭亭書会の書法展の開幕式=2025年8月11日撮影(c)東方新報

書道家・中西咲葉氏は、3月末に紹興蘭亭書法芸術学院で行われた「墨の縁」活動を振り返った。1週間の活動では、中国側指導の廖忠飛氏と日本側指導の中西氏が、日中の学生26名を13組に分け、「平和」「夢」「友情」をテーマに共同で作品制作にあたった。

参加した中国の学生の多くは書道の専門家だったが、日本の学生は経験や腕前に差がありながらも、全員が書道の楽しさを共有できたという。

今回の記念展では、この活動で生まれた共同作品を展示。「朋あり遠方より来る、また楽しからずや」「海内に知己あれば、天涯も隣のごとし」といった時宜にかなった言葉を題材にした作品が並び、文字はほとんどが漢字だが、一部は古代日本語の仮名で書かれている。初めて顔を合わせた異国の若者同士の合作とは思えないほど、筆跡は調和している。

中西氏は「東方新報(Toho Shinpo)」の取材に対し、作品の題材は学生同士の話し合いで決めたと説明。互いの言語を完全に理解できなかったため翻訳アプリを使うこともあったが、感覚や暗黙の了解で意思を通じ合わせることが多かったという。展示された作品は、まさにそのような言葉の壁を越えた交流の成果だと述べ、こうした文化継承と国際交流が今後も続くことを願った。

▲書法展を観覧する来場者=2025年8月11日撮影(c)東方新報

日本篆刻家協会常任顧問・山下方亭(Hotei Yamashita)氏は、40年以上前に訪れた紹興での経験を語り、今日の蘭亭が果たす書道教育の意義を高く評価した。会場では、出席者たちが「墨の縁」の活動を記録した映像を熱心に見入り、展示された書や篆刻作品の前で足を止め、活発に意見を交わした。

「千字文」体験コーナーでは、世界各地で育った華人の若者たちが自由に筆を揮っていた。活発な女子学生が画仙紙に隷書で「秋收」「冬藏」と力強く書く姿もあり、印象的な光景だった。グローバル化の時代にあっても、どこにいても中国との深い縁を紡ぎ続けることを感じさせる場面だった。

記念書法展は8月17日まで開催される。主催は蘭亭書会京都研究院、共催は全日本華人文連、紹興市文学芸術界連合会、一般社団法人蘭亭書会、京都中国書画院、日本呉昌碩芸術研究院。中華人民共和国駐大阪総領事館、京都国際芸術文化交流センター、KANKANなど日中両国の官民機関が後援している。